投稿日 2023-06-05 最終更新日 2023-11-06

『サマータイムレンダ』聖地巡礼のため初めて訪れた和歌山。

実は『暴れん坊将軍』が大好きなわたし、和歌山といえば紀州藩!紀州藩といえば上様!ということでもうひとつ楽しみにしていたことありました。

それは徳川家八代将軍吉宗公ゆかりの地を巡ること。という訳でものすごーく間が空いてしまいましたが、今回の記事では紀州徳川&幕末を書いていきます。(サマレン聖地巡礼記事はこちらへ)

和歌山市駅を出て歩きながら感じたのは「道路が広い」こと。特にお城方面へ向かうにつれ「いやデカくない?」と思いました。さすが紀州55万石…ダテではないな…?

Contents

和歌山市内を走っていた市電と、偉人・陸奥宗光像

宿に荷物を置き、まずは徳川家の霊廟に向かおうと和歌山城の敷地を抜け南に向かって行くと、道幅がやたらと広いその理由が判明します。

和歌山城の南にある岡公園。こちらに愛らしいフォルムの電車がいました。

ああ~この道路の広さは電車が走っていたからか!納得!

1909(明治42)年から1971(昭和46)年まで走っており、岡公園に展示されているのは昭和38年に製造され廃線まで走っていた321形。定員80名(着席定員32名)、当時としては大型とのこと。

カラーリングが可愛いですね。

実際にどんな風に走っていたのかは、和歌山市博物館さんのTwitterから伺い知ることができます。

【今日の一枚】

— 和歌山市立博物館 (@w_city_hakubuts) April 14, 2023

1960年頃の和歌山城の写真です。1958年に再建された和歌山城天守閣が見えます。右下には、市電や自動車が走っていますね。#和歌山市 #和歌山城 pic.twitter.com/bPGuKtGdSa

とことこしてますねえ。お城は高く、海も見えます。

『路面電車』と『市電』の違いって何だろう?

気になって色々検索してみたのですが鉄道系の正確性の高いサイトでの情報は探せず、Wikipediaでは以下のように記載されていましたのでメモ的なご参考までに。

市電(しでん)とは、「市」を走っている路面電車の略称である。 もともとは市営電車の略称で、市営(公営)の路面電車のことであると一般にいわれているが、市街電車・市内電車の略として市営以外、いわば民間企業が運営する路面電車について呼ぶことも多い。

Wikipedia

上記動画「在りし日の市電(和歌山映像クラブさん)」ナレーションアナウンスでは「いわゆる市営の電車ではなく市内電車ということ」とありますね。

上記動画と和歌山市電のことも掲載されています鉄道チャンネルさんのページもぜひご覧ください。

晩年の陸奥宗光さん像

そしてフォロワーさんから「和歌山旅なら陸奥もぜひ!」とのリプをいただき、岡公園敷地内にある陸奥宗光さんへご挨拶。

陸奥さんは現在の和歌山県和歌山市生まれで、幕末には海援隊の一員として活躍し明治期以降は外交官として近代日本を支えたお一人。国立国会図書館のデータベースなどで人物や歩みを知ることができます。

陸奥さんの功績を書いてあるであろう碑は入口の門が締まっていて近くで読むことはできなかったのですが、撮影して拡大してみると随所に「陸奥先生」とあり地元の方から尊敬されていたんだろうな…というのが伺えました。

岡公園

| ホームページ(和歌山市のページ) | http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kankou/kankouspot/1001214/1034245.html |

| 住所 | 〒640-8145 和歌山県和歌山市岡山丁3 |

ちなみに以下記事に続くルートで、報恩寺方面に曲がらずに寺町通を真っすぐ中央通りに突き当り南へ向かうと陸奥さんの生誕地に行かれます。

まさかお山を一周するようなことになるとは思わなかったので力尽きてしまったのですが、次はぜひともお伺いしたいところ。

生まれた場所や住んでいた場所に立ち寄ることは、歴史の記述以外でその方が感じてきた空気感や距離感というものをなんとなく実感できる貴重な体験です。

陸奥宗光公伯生誕地

| 陸奥宗光公生誕地石碑設置の記事(2017.8.25産経新聞) | https://www.sankei.com/article/20170825-ERCNXSPOZNISVEUYAJXJ2B72PE/ |

紀州徳川神社や閑静で美しいお寺の数々

目指すのは徳川家の霊廟である報恩寺。しかしGoogleMap上の区画が広くどこがお寺の入り口なのかイマイチわからず。

「まっ、とりあえず南に進めばいいか!」という軽~い認識の元歩いたら結構な距離になってしまいましたが、しっかりと徳川家ゆかりの場所を巡っていきます。

岡公園敷地内にある紀州徳川神社(左)、刺田彦神社(右)。下段は花や装飾の美しさに惹かれ立ち寄った三光寺(左)、護念寺(右)。

刺田比古神社は吉宗公の育ての親がこちらの宮司さんだったということで、徳川吉宗公と非常に縁の深い神社です。吉宗公の出世にあやかり、開運の神様として信仰を集めているそう。しっかりと手を合わせました。

寺町通りはその名の通り北側・南側にお寺が並ぶ道。車通りは激しいですが両側に並ぶお寺に江戸時代を感じます。

刺田比古神社(さすたひこじんじゃ)

| 和歌山県神社庁によるページ | https://wakayama-jinjacho.or.jp/jdb/sys/user/GetWjtTbl.php?JinjyaNo=1021 |

| 住所 | 和歌山市片岡町2丁目9番地 |

不思議な発見「真砂浄水場」と地名の由来

歩いている途中で明治大正の建築っぽい古い建物を発見。

この時は何の建物なのかよくわかっていなかったのですが、後から確認したところ「和歌山市真砂浄水場」とのこと。門は固く閉ざされていて一般人が見学することは不可能そうでしたが、建築士の方が見た浄水場の記事を見つけました。

反応してしまうオタクごころ。

この『真砂』という文字、『サマータイムレンダ』の登場人物「雁切真砂人」を思い浮かべます。

何か関係があるのだろうか…と検索。これを呟いたことによりフォロワーさんとのやりとりで新発見が。

浄水場の名前一覧を眺めると、まず浄水場名は江戸時代に関係ありそうなこと。

現在でも「真砂丁(まさごちょう)」という地名があり、浄水場とそこまで離れていないこと。

そして和歌山城の南側は昔砂丘であり、その名残かもしれないこと。

更に更に、他の地域にはない特徴が。

「町」は「まち・ちょう」とどちらでも読みますが、和歌山市の場合「町」は「まち」と読み「ちょう」と読む地名には「丁」と書かれていること!

これは江戸時代の武家屋敷と町人屋敷の違いの名残らしいのですが、観光などで外から訪れる場合地名はなかなか難易度が高いもの「町」と「丁」で読み方がわかれていると知っていると、住所の読み方やバス停などの迷いが一つ消えますね。

キャラ名の由来かどうかは作者の田中先生のみぞ知る、ですが、オタクだからこそ反応するワード。…からの、自分の中での新しい発見は楽しいものです。

ちなみに和歌山城の敷地には「砂丸(跡)」というお城の中でも珍しい名前が残っているそうな。

その回のブラタモリは見逃してしまいましたが、詳しく記録しているブログを発見しました。

とらべるじゃーな! https://service-news.tokyo/buratamori-wakayama-47395

ありがたいー!そして楽しい!

過去の地形がどうだったか、地名の由来からその土地その場所の成り立ちを考えるのもめちゃくちゃ楽しいんですよね。ブラタモリ和歌山回、ぜひ再放送していただきたいです。

真砂浄水場

| 和歌山県建築士会のページ | https://www.wakayama-aba.jp/isan_meguri/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%B0%B4%E9%81%93%E5%B1%80%E7%9C%9F%E7%A0%82%E6%B5%84%E6%B0%B4%E5%A0%B4 |

| 住所 | 〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上1丁目7−10 |

さてさらにてくてく歩いていきます。

静かな徳川家霊廟・報恩寺と吉宗公生誕地

ようやくの報恩寺到着。木と草の香りと夏の湿度を感じるとても静かなお寺です。

報恩寺の元々の名前は要行寺といい、慶長14年(1609年)に建立。その後、寛文6年(1666年に)徳川頼宣公夫人の追善菩提のため息子である光貞公が名称を改め、寛文9年に上人を招き寄進と開山をおこない以降徳川家の菩提寺となったそう。

和歌山城下唯一の武士寺なのだとか。

葵の御門に心の中では密かにテンションあがりつつ、霊廟を目指し登っていきます。

徳川家霊廟で静かに手を合わせる

お墓本体は撮らない主義(とはいえ門の内側ちょっと写ってしまっていますが…)なので、ここから先の写真はありませんが、苔むす静かな場所でした。それぞれのお墓に静かに手を合わせます。

報恩寺

| ホームページ | https://houon-ji.net/ |

いざ、吉宗公生誕の地へ

報恩寺のすぐ前に徳川吉宗公生誕の地があります。

ここも心の中で大興奮して看板を読んだり写真を撮りまくっておりました。

お城までの距離、先ほどの刺田比古神社までの距離、海への距離、などなど。吉宗公は紀州時代にどんな風景を見て何を想い何を決意されて過ごされていたんでしょうか。

徳川吉宗公誕生地

| 4トラベルによるページ | https://4travel.jp/dm_shisetsu/11377856 |

いつの間にか雨はすっかり止み、9月とはいえまだ夏も盛り。歩き回ってすでに汗だくです。

和歌山大学付属校と県立博物館を横目に見ながら、ようやくお城の南西側に鎮座する吉宗公にお会いできました。

キャーウエサマー!

非常に躍動感があります。ここでも色んなアングルで写真を撮りまくりました。

流石の御三家、広大で雄大な和歌山城

ところで、初めて和歌山市駅を降りて宿に向かう際、お城が見え始めて思ったこと。

「お、思ったより高い場所にあるな…?」

全国各地色々なお城に登っている私ですが「お城に行くにはまずこの山を登る…だと…?」と軽くめまいが。何故ならここまでの徳川家霊廟・吉宗公生誕地巡りで予想外に歩いてしまった上に、翌日は友ヶ島でプチ登山になるとわかっているので若干躊躇いが生じます。

しかし時間ギリギリ間に合いそう+最終日は別の場所を巡りたいということで一気に登城。

大回りをする時間はなかったので、よりによって一番勾配がキツイルートと思われる新裏坂102段の階段を駆け上がりました。

写真は岡口門(右)や帰りの裏坂、シャープな石垣、天守閣入り口のハートなど。

大変貴重な資料たち

修復された天守閣はそのまま資料館になっていることが多く、貴重な歴史の遺産を拝見できることができます。和歌山城の収蔵数の多さは流石としかいいようがありません。撮影OKな資料も多く、限られた時間の中で閉館までじっくりと見入ってまいりました。

撮影はOKなものとNGのものが混在しているので書いてあるものと写真は一致していませんが、廃藩置県で東京に住むことを命じられた14代藩主徳川茂承公が藩士たちに配ったの別れの扇子、11代将軍家斉公の書状。戦国時代に豊臣系の女性がお嫁に来た際に一緒に持ってきたと伝わっている「女性用かもしれない」赤い陣羽織などなど。具足の多さ!

「紀州徳川家」でなければ拝見できないものが多いのでは…という史料がたくさんです。

ちなみに左上のマップは天保11年(1840年)の諸国への旅行案内絵図で、赤い矢印が和歌山とのこと。当時の人はこれを片手に足で歩いて出掛けていたんですね。

天守閣からの絶景

お天気が悪いのであまり遠くまでは見渡せませんが、遠くには海が。

海が見える天守閣ってなかなか少ないので、貴重な眺め。快晴の日は空と海の青も映えて絶景なのでしょうね。

海が見える天守閣というと神奈川県の小田原城が最初に浮かびますが、こちらもあちらも立地を考えると大変な要所であったことが伺えます。

十五夜の和歌山城

ちなみに滞在2日目は十五夜で満月。

大変お天気が良かったので宿に帰還後夜の和歌山市内やお城を散歩。ライトアップされた美しい和歌山城とお月さまの競演を楽しみました。

市内にお城があるってほんっとうにいいですよね…

市内には葵の御門時計と駕籠が。昼間の時間帯なら「毬と殿様」が流れ駕籠から上様が飛び出してくるのが聴ける&見られるのでしょうか。

和歌山城

| ホームページ | http://wakayamajo.jp/index.html |

| 住所 | 和歌山県和歌山市一番丁3 |

落ち着いた空間でゆったりといただく『小松原傳』

久しぶりの一人旅行&飲みなので『静かで落ち着ける(感染症対応も含)』『美味しい』『評判が良い』を揃えるお店を探しまくり、予約して初日の夜お伺いしました。

とても良い雰囲気で、カウンター貸し切り状態でお料理と向き合います。

まず登場した八寸。蓋を取った状態で撮影したものがないのですが、この美しさ!

丁寧な仕事っぷりが伺えます。

特に和歌山食材という訳ではないようですが、季節に合わせた目にも美味しいお食事が続々と。

この他にも炊き込みご飯やデザートがあり、どれもこれも本当に美味!ふんだんにきのこを使った炊き込みご飯、めっちゃくちゃ美味しかったです♪

一つ一つの満足度が非常に高いです…!

久しぶりに本当にゆったりと、美味しく幸せな外食の時間を過ごせました。

小松原 傳

| Rettyのページ | https://retty.me/area/PRE30/ARE121/SUB12101/100001657853/ |

| 住所 | 和歌山県和歌山市小松原通1-1-7 |

| 電話 | 073-488-1173 |

| 営業時間 | [月・火・金]18:00~23:00 [土・日・祝]12:00~15:00 / 18:00~23:00 |

| 定休日 | 水曜日、木曜日 |

2日目の締めは大きなお風呂と和歌山ラーメン

1日目の和歌山終了!2日目、友ヶ島・加太をメインとしたサマータイムレンダ聖地巡礼記事は以下よりご覧ください。

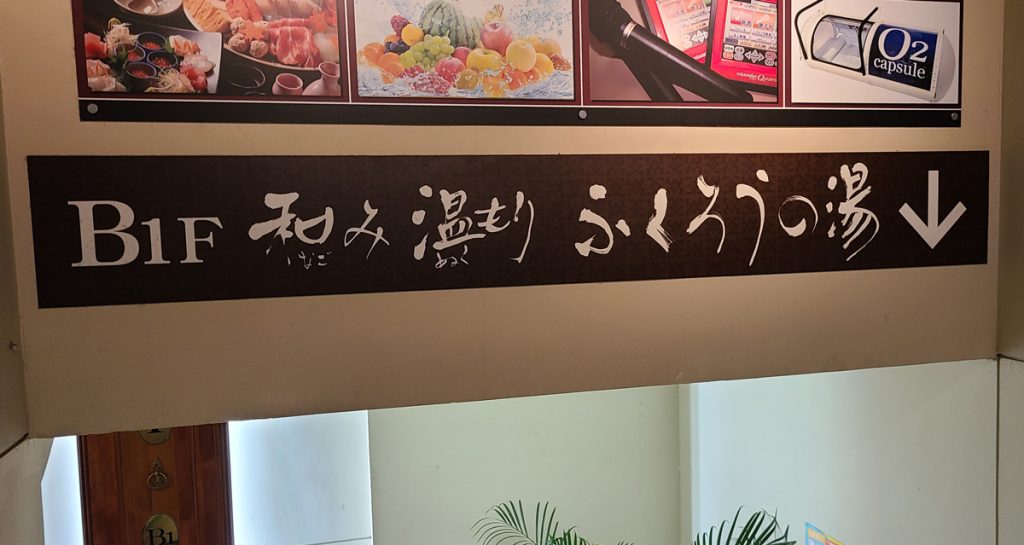

友ヶ島で大汗をかきホテルではなく大きなお風呂に入りたい…となったものの、加太のお宿の日帰り入浴や駅前のホテルは人数制限で入れず…。市内で探したところヒットした『ふくろうの湯』。

解放感あふれて癒される

久しぶりの大浴場です。サウナを入れて9種類と豊富な浴槽、寝湯は天井高く解放感もあり、心地よい源泉かけ流しに浸ってまいりました。ひじょうーーーーに良かったです!

ふくろうの湯

| ホームページ | https://www.fukurou-yu.com/ |

| 住所 | 和歌山市本町2丁目1番地 フォルテワジマ地下1階 |

| 電話 | 073-423-4126 |

| 営業時間 | 【日曜~木曜日】10時~23時(22時受付終了) 【金・土・祝前日】10時~24時(23時受付終了) |

| 定休日 | 毎月第三火曜日(祝祭日の場合は翌日) |

| 入浴料 | ◇入浴のみ / 大人1,100円、小人550円※タオルなしは付いておりません ◇岩盤浴のみ / 大人1,280円(小人不可)※岩盤浴着・敷タオル付、その他タオルなし ◇入浴+岩盤浴 / 大人1,760円(小人不可)※岩盤浴着・敷タオル付、その他タオルなし |

とろり濃厚、和歌山ラーメン(とんこつ系)の丸田屋

和歌山で絶対食べるぞと決めていたのが“和歌山ラーメン”。メディアにもよく登場する井出商店をはじめ、和歌山ラーメンのお店が市内にたくさんあります。

今回伺ったのは『小松原傳』の大将に「和歌山在住の方としてオススメの一軒」として教えていただいた『丸田屋』さん。

トロリと濃厚そうな雰囲気のスープですが、サラッと食べられてしまう美味しさ。私が大変好きなタイプです。

そして和歌山ラーメンの特徴といえば『はやすし』。ラーメンと一緒に食べる一口サイズのお寿司です。

メディア情報などで事前に知っていたとはいえ、実際にカウンターに置いてあるのを見ると「おお、これが」という感動がありました。

実はお腹がそこまで減っておらず、しかし『はやすし』というものを一度食べてみたい!ということで2つ購入して持ち帰り宿でいただきました。「食べた分を申告」というシステムなので、持ち帰りの際はハッキリと「持ち帰り」と伝えるのが良さそうです。

美味しかったです!しかし和歌山ラーメンを知ったのはまだ序の口…あちこち食べ歩いてみたいものです。

中華そば 丸田屋(ぶらくり丁店)

| ホームページ | https://www.chukasoba.com/ |

| 住所 | 和歌山市北新5-35-1 |

| 電話 | 073-423-1245 |

| 営業時間 | 11:00 〜 15:00 (Lo.14:30) / 17:00 〜 22:00 (Lo.21:30) |

| 定休日 | 月曜日(祝・祭日の場合は翌火曜日) |

ちなみに一日目の到着昼食はお目当てのラーメン屋さんが大行列だったこともあり、ホテル1階のレストランで「かすうどん」をいただきました。これ、東京にはないんですよね。雨で冷えた体にお出汁と脂が沁みました。

絶景の紀州東照宮や紅葉渓庭園、わかやま歴史館などを訪れた其の弐に続きます。

こんな人にオススメ!

徳川ファン、史跡ファン

訪問日 2022/9/10~12

<友ヶ島はこちら> サマータイムレンダ聖地巡礼~神秘の無人島・友ヶ島~

<加太散策はこちら> サマータイムレンダ聖地巡礼~加太のまち散策~

<和歌山市街と田の浦中道はこちら> サマータイムレンダ聖地巡礼~和歌山市街と田の浦中道~